Die beliebtesten Filmposter-Motive der 50er bis 90er Jahre

Filmposter sind weit mehr als nur Werbung – sie sind ein kultureller Spiegel ihrer Zeit, Ausdruck künstlerischer Strömungen und heute begehrte Sammlerobjekte. Zwischen den 1950er- und 1990er-Jahren wandelten sich Gestaltung, Bildsprache und Motive grundlegend. Diese Dekaden markieren nicht nur technische und gestalterische Umbrüche, sondern auch einen tiefgreifenden Wandel in der Beziehung zwischen Film, Gesellschaft und Grafikdesign.

Warum bestimmte Motive besonders beliebt sind

Ein Filmposter erfüllt nicht nur eine funktionale Rolle als Ankündigung – es verankert den Film visuell im Gedächtnis. Motive werden dann besonders beliebt, wenn sie ikonische Figuren zeigen, emotionale Spannung vermitteln oder grafisch herausragen. Porträts der Hauptdarsteller, dramatisch komponierte Szenen oder starke Symbole prägen das kollektive Bildgedächtnis – und machen bestimmte Poster zu Sammlerlieblingen.

Designtrends der 50er bis 90er Jahre

Die 1950er-Jahre waren geprägt vom klassischen Illustriertenstil: Handgemalte Portraits, dramatische Farbverläufe und zentrierte Titelprägung dominierten. In den 60ern setzte sich ein stärker stilisierter, oft typografisch experimenteller Ansatz durch. Die 1970er-Jahre favorisierten fotorealistische Montage und Farbkontraste, während in den 80ern Airbrush-Technik, Neonfarben und Popkultur-Ästhetik den Ton angaben. In den 90ern trat der digitale Bildschnitt in den Vordergrund.

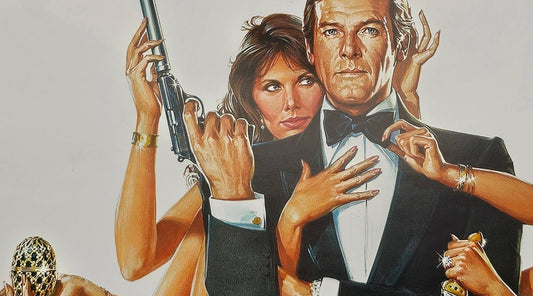

Legendäre Motive aus Kultfilmen

Einige Poster wurden selbst zu Ikonen der Popkultur. Beispiele dafür sind das minimalistische Plakat zu Vertigo (1958), das stilisierte Alien-Ei von Alien (1979) oder das monochrome Portrait in Pulp Fiction (1994). Diese Motive schaffen es, den Charakter des Films in einem einzigen Bild zu verdichten. Ihre Wiedererkennbarkeit macht sie für Sammler besonders attraktiv.

Porträts und Filmszenen – was kam besser an?

In den 50er- und 60er-Jahren dominierten idealisierte Porträts – handgezeichnet oder fotografisch. Ab den 70ern verlagerte sich die Bildsprache zu komplexeren Szenenarrangements, die Handlung, Ort und Atmosphäre transportierten. Spätestens in den 80ern etablierten sich filmstillartige Kompositionen. Die Präferenz wechselte je nach Genre, Zeitgeist und Zielpublikum.

Farbwahl und typografische Stile im Wandel

Frühe Poster arbeiteten mit Primärfarben und Pastelltönen, in den 70ern überwogen gedeckte Farbpaletten. Die 80er waren laut, kontrastreich und oft neonlastig. Typografisch wandelte sich der Stil von klassischen Serifenschriften hin zu geometrischer Sans-Serif, Script-Fonts oder eigens gestalteten Logos. Die Typografie wurde zunehmend integraler Bestandteil der visuellen Botschaft.

Beliebte Genres und ihre Plakatmotive

Western zeigten heroische Einzelporträts, Kriegsfilme dynamische Gruppen. Science-Fiction-Poster arbeiteten mit Technikillustrationen und Symbolik, Horrorfilme mit Kontrasten und Schockeffekten. Actionfilme der 80er setzten auf Explosionen, starke Farbkontraste und Bewegung. Komödien bevorzugten überzeichnete Mimik, Karikaturen oder absurd überhöhte Szenen.

Minimalismus vs. Bildgewalt – ein Designvergleich

Besonders ab den 60ern prallten zwei Stilwelten aufeinander: plakative Erzählung und radikaler Minimalismus. Während Hollywood auf Spannung und Detailreichtum setzte, experimentierten Gestalter aus Polen, Japan oder der Tschechoslowakei mit Abstraktion und Symbolik. Solche gestalterischen Gegensätze prägen die Vielfalt im heutigen Sammlermarkt.

Regionale Unterschiede in der Motivwahl

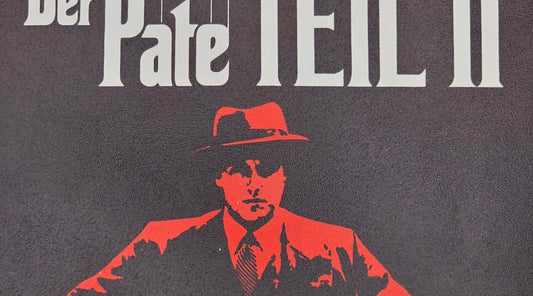

Frankreich bevorzugte kunstvolle Illustration, Italien dramatische Körperlichkeit und lebendige Farbkompositionen. Deutschland blieb lange sachlich und typografisch geordnet, während der Osten Europas durch avantgardistische, oft surreale Designs auffiel. Japan verband expressive Typografie mit reduzierter Bildsprache. Diese Unterschiede spiegeln sich bis heute in der Sammlerlandschaft wider.

Filmposter als Spiegel gesellschaftlicher Trends

Filmposter reflektieren den kulturellen Kontext ihrer Entstehung. Themen wie Krieg, Emanzipation, Technikglaube oder Popkultur finden sich in Motivwahl, Farbgebung und Komposition. Auch der Wandel von Rollenbildern oder Geschlechterdarstellung lässt sich visuell ablesen. Für Kulturhistoriker sind Filmplakate deshalb wichtige Primärquellen.

Die 10 ikonischsten Motive aller Zeiten

- Vertigo (1958) – Saul Bass’ grafisches Meisterwerk

- Jaws (1975) – die bedrohliche Hai-Perspektive

- Blade Runner (1982) – Neonlicht trifft Noir-Komposition

- E.T. (1982) – die berührende Silhouettenszene

- Pulp Fiction (1994) – Uma Thurman auf dem Bett

- 2001: A Space Odyssey (1968) – psychedelischer Minimalismus

- Metropolis (Reissue) – Bauhaus-Ästhetik trifft Futurismus

- The Godfather (1972) – das Puppenspiel-Logo

- The Silence of the Lambs (1991) – Schmetterlings-Totenkopf

-

La Dolce Vita (1960) – expressives italienisches Lebensgefühl

Quellen:

Tony Nourmand: Film Posters of the 50s–90s (Aurum Press)

Sammlungsarchiv Österreichisches Filmmuseum

Grzegorz Szumowski: Polnisches Filmplakat – Kunst und Geschichte

CineGraph – Lexikon zum deutschsprachigen Film