Von der Cinema bis zur Film Illustrierten: Zeitschriften im Porträt

Filmzeitschriften gehören zu den prägenden Medienformaten des 20. Jahrhunderts. Sie waren Wegweiser für Kinobesucher, Plattform für Filmkritik, PR-Instrumente der Verleiher – und sind heute begehrte Sammelobjekte. In diesem Porträt stehen zwei besonders einflussreiche Titel im Fokus: die populäre Cinema, die seit 1975 den deutschsprachigen Markt dominiert, und die ältere, heute nahezu vergessene Film Illustrierte, die von den 1950ern bis in die frühen 80er erschien. Gemeinsam geben sie Einblick in die Entwicklung von Design, Sprache und Kinojournalismus.

Die Geschichte der Zeitschrift „Cinema“

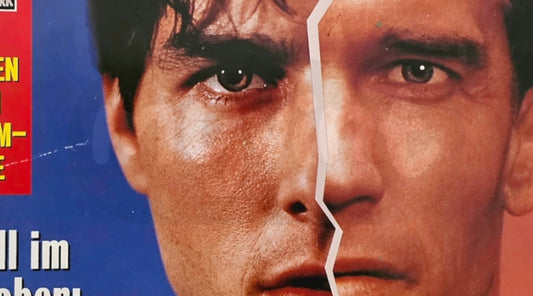

Cinema wurde 1975 vom Bauer Verlag gegründet und etablierte sich schnell als reichweitenstärkste deutschsprachige Filmzeitschrift. Anders als akademischere Titel wie Filmkritik setzte Cinema auf populäre Zugänglichkeit: große Bilder, exklusive Starporträts, kompakte Rezensionen und monatliche Posterbeilagen. Ziel war es, Kino „erlebbar“ zu machen – mit Fokus auf Unterhaltung, Mainstream und Hollywood.

Die Zeitschrift entwickelte sich in den 80er- und 90er-Jahren zur stilprägenden Plattform für Blockbuster-Kultur und wurde zur Referenz für ganze Filmgenerationen.

Vergleich zur „Film Illustrierten“

Die Film Illustrierte erschien bereits seit den frühen 1950er-Jahren, zunächst als Programmbeilage, später als eigenständiges Magazin. Sie war in ihrer Machart stärker textorientiert, bot ausführliche Filmvorstellungen, Porträts, Dreharbeiten und auch gesellschaftliche Begleitartikel. Während Cinema auf moderne, teils reißerische Gestaltung setzte, war die Film Illustrierte konservativer, aber journalistisch breiter aufgestellt – mit Blick auf Theater, Literaturverfilmungen und europäische Produktionen.

Inhaltlich überschneideten sich beide Titel nur teilweise – Cinema war ab den 80ern deutlich kommerzieller und visuell stärker geprägt, Film Illustrierte hingegen dokumentarischer und redaktionell tiefgründiger.

Design und Sprache im Wandel

Der Unterschied zeigt sich auch im Layout: Film Illustrierte arbeitete mit Blocksatz, schmalen Spalten und klassischer Serifentypografie. Fotos waren meist Schwarz-Weiß, ganzseitige Abbildungen selten. Cinema hingegen nutzte ab Mitte der 80er großflächige Farbfotos, markante Headlines und eine dynamische Doppelseitenstruktur.

Sprachlich war Cinema populärjournalistisch geprägt: pointierte Aussagen, emotionale Titelzeilen, klarer Leserbezug. Die Film Illustrierte schrieb nüchtern, faktenbasiert und teilweise feuilletonistisch – mit längeren Sätzen und stärkerem kulturpolitischem Bezug.

Zielgruppenorientierung in den 80ern

In den 1980er-Jahren wurde Cinema zunehmend zielgruppenorientiert: Jugendliche, Kinogänger, Videothekenkunden. Serien wie „Filme des Monats“, „Videocharts“ oder „Star des Monats“ spiegelten den wachsenden Einfluss der Populärkultur. Die Film Illustrierte konnte mit dieser Entwicklung nicht mithalten – ihre Leserschaft alterte mit, und jüngere Zielgruppen wandten sich dynamischeren Formaten zu. Mitte der 1980er wurde das Magazin eingestellt.

Inhalte: von Rezensionen bis PR

Beide Magazine boten Rezensionen, Starporträts und Ankündigungen – doch der Zugang war unterschiedlich. Cinema verband redaktionelle Inhalte oft eng mit Marketing – Previews, Interviews und Produktionen standen teils sichtbar im Kontext von Verleiherkooperationen. Die Film Illustrierte war stärker berichtend und chronistisch – mit längeren Texten, Filmografie-Übersichten und oft kritischerem Tonfall.

Besonders geschätzt: Die Rubrik „Film der Woche“ (Film Illustrierte) und die Posterstrecke (Cinema).

Fokus auf Hollywood oder europäisches Kino?

Cinema setzte von Anfang an auf Hollywood: Blockbuster, Action, Science-Fiction, Stars und Trends aus den USA dominierten das Titelbild. Europäisches Kino war Randthema – außer bei bekannten Namen wie Almodóvar oder Wim Wenders.

Die Film Illustrierte hingegen widmete sich regelmäßig deutschen und europäischen Produktionen, darunter DEFA-Filme, französisches Autorenkino und österreichische Verfilmungen. Damit bleibt sie eine wichtige Quelle für das Nachkriegskino im deutschsprachigen Raum.

Verfügbarkeit und Auflagenhöhe

Cinema erscheint bis heute – mit deutlich reduzierter Auflage seit dem Rückgang des Printmarkts. In den 1990ern lag die Auflage bei über 300.000 Exemplaren pro Monat. Alte Hefte sind gut erhalten und regelmäßig auf Marktplätzen zu finden.

Die Film Illustrierte erschien in kleineren Auflagen und ist heute schwerer zu finden – vor allem komplette Jahrgänge oder Spezialausgaben sind selten. In Archiven, Antiquariaten und Privatsammlungen findet man jedoch einzelne Ausgaben mit originalem Titelbild, oft als Quelle für Filmgeschichtsprojekte genutzt.

Werbung in Filmzeitschriften analysiert

Ein spannender Aspekt beider Magazine ist die Werbestruktur: Während Film Illustrierte Anzeigen für Kinoausstattungen, Musik, Fotografie oder Bühnentechnik abdruckte, enthielt Cinema zunehmend Werbung für Fastfood, Videospiele, Sneaker oder Konsumprodukte – ein deutliches Zeichen für die Verschiebung des Zielgruppenschwerpunkts.

Auch Eigenwerbung für kommende Ausgaben, Sonderhefte oder Video-Beileger wurde bei Cinema intensiv eingesetzt.

Archivquellen für Wissenschaft und Sammler

Für medienwissenschaftliche Forschung sind beide Magazine heute wertvolle Primärquellen. Relevante Sammlungen:

-

Österreichische Mediathek

-

Deutsches Filminstitut Frankfurt

-

CineGraph Hamburg

-

Privatsammlung „Kino & Presse“ Wien

-

Stiftung Deutsche Kinemathek Berlin

Viele Ausgaben sind auch digitalisiert oder als Mikrofilm archiviert und können in Bibliotheken eingesehen werden.

Einordnung im Medienkontext

Beide Zeitschriften stehen exemplarisch für verschiedene mediale Kulturen:

Cinema verkörpert die Popularisierung, Kommerzialisierung und Visualisierung von Filmberichterstattung.

Film Illustrierte steht für die dokumentarische, journalistisch geprägte Phase des analogen Kinodiskurses.

Ihr Vergleich erlaubt Rückschlüsse auf gesellschaftlichen Wandel, Medienästhetik und Rezeption. Für Sammler ist dieser Kontext ebenso bedeutend wie die Hefte selbst.

Quellen:

Sammlung Filmzeitschriften, Österreichische Mediathek

„Filmkritik lesen“, Hrsg. J. Bock & M. Horak

Archiv Deutsches Filminstitut – Zeitschriftenarchiv

Oral History-Projekt „Kinojournalismus“, Uni Leipzig

CineGraph Hamburg – Dossier Filmpublizistik 1945–2000