Besonderheiten österreichischer und schweizer Kinoprogramme

Kinoprogramme aus Österreich und der Schweiz zeichnen sich durch gestalterische, sprachliche und organisatorische Eigenheiten aus, die sich deutlich von deutschen und internationalen Formaten unterscheiden. Ob typografische Details, Papierwahl, Sprachgebrauch oder politische Einflüsse – diese Programme bieten nicht nur filmhistorischen, sondern auch kulturell-regionalen Erkenntniswert. Für Sammler sind sie wertvolle Objekte mit Seltenheitswert und dokumentarischer Relevanz.

Historische Unterschiede im Design

Während deutsche Kinoprogramme ab den 1950ern zunehmend standardisierte Layouts mit festen Rasterstrukturen verwendeten, blieben viele österreichische und schweizer Programme bis in die 1980er gestalterisch freier. In Österreich dominierten lange Zeit handgesetzte Programme mit lokalen Anstrich, oft mit händisch ergänzten Spielzeiten oder wechselnden Logos. In der Schweiz wiederum verband man typografische Strenge mit hoher Materialqualität – besonders im städtischen Kinoumfeld.

Typische Merkmale österreichischer Programme

Österreichische Kinoprogramme waren häufig regional produziert, mit kleinem Format (oft A6 oder kleiner), und enthielten meist:

-

kurze Inhaltsangaben in einfacher Sprache

-

Spielzeiten und Preisangaben der jeweiligen Woche

-

Hinweise auf kommende Filme („Demnächst“)

-

gelegentliche Werbeanzeigen lokaler Betriebe

-

dekorative Elemente wie Bordüren oder handgezeichnete Logos

Besonders markant sind Programme aus Bundesländerkinos, deren Gestaltung oft individuell und analog geprägt war – etwa mit Schreibmaschinenlayout, Stempeln oder eigens gestalteten Filmlogos.

Schweizer Besonderheiten im Vergleich

Schweizer Kinoprogramme zeigten eine auffällige Trennung der Sprachregionen: Deutschschweizer Programme waren sachlich, oft reduziert; französischsprachige Versionen lehnten sich gestalterisch stärker an französische Modelle an – etwa mit illustrativen Elementen und künstlerischem Layout. In der italienischsprachigen Schweiz sind Programme selten erhalten, zeichnen sich aber durch starke Nähe zu italienischen Kinoplakaten und -heften aus.

Zudem arbeiteten viele Schweizer Kinos mit hochwertigem Papier und Farbaufdruck – was den heutigen Erhaltungszustand verbessert. Einige Programme enthielten QR-Codes bereits in den 1990ern, um Informationen via Teletext oder später über das Internet abzurufen – ein früher technischer Fortschritt.

Typografie und Papierqualität

In Österreich dominierten bis in die 1970er variable Schriftsätze, teils Frakturschrift oder Schreibmaschinenlettern. Schweizer Programme bevorzugten klare serifenlose Schriften, inspiriert von der Helvetica-Ästhetik. Papierqualität variierte stark: Während Wiener Stadtkinohefte auf Dünndruckpapier erschienen, nutzten Schweizer Häuser wie das „Kino Rex“ in Bern oder Zürich vielfach starkes, gestrichenes Papier mit Falzbindung.

Filmsprachen und Synchro-Hinweise

In beiden Ländern war die Mehrsprachigkeit zentral. Programme enthielten oft Hinweise auf Originalversionen (OV), deutsch synchronisierte Fassungen (DF), französische oder italienische Tonspuren (VOST, VO) sowie gelegentlich Angaben zu Untertiteln. Dies war besonders in der Schweiz relevant, wo mehrsprachige Filmfassungen parallel liefen – ein Detail, das Sammler und Historiker gleichermaßen schätzen.

Besondere Programme kleiner Kinos

Ländliche Kinos und Programmkinos produzierten häufig eigenständige Wochenpläne, die nicht nur Filme, sondern auch Veranstaltungshinweise, Vereinsabende oder Jugendfilmtage dokumentierten. Diese Programme sind selten erhalten, meist unprofessionell gedruckt oder gestempelt, aber für die Rekonstruktion regionaler Kinogeschichte besonders aufschlussreich. Viele Sammler spezialisieren sich bewusst auf solche Mikroformate.

Filmprogramme in Mundart

Einzigartig ist die Verwendung von Dialekt in Programmheften – insbesondere in Österreich. Vor allem in den 1950er- und 60er-Jahren finden sich Filmtitel oder Inhaltsangaben in regionaler Mundart, was den lokalpatriotischen Bezug stärkte. Auch Filmbezeichnungen wie „Lustspül“ oder „Schwoaze Komödie“ geben Aufschluss über damalige Zielgruppen und Sprachgebrauch.

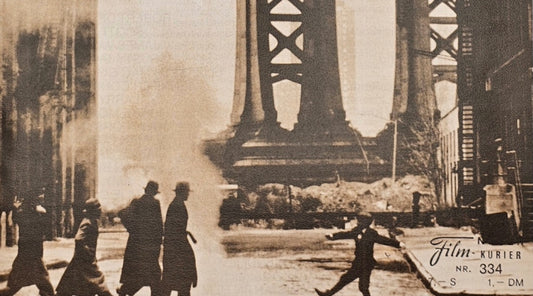

Frühe Independent-Kinoankündigungen

In Wien, Graz, Basel und Zürich entstanden bereits in den 1970er-Jahren Independent-Kinos mit eigenem Programmprofil. Ihre Ankündigungen – teils als Faltblätter, teils als kleine Zeitungen – sind wichtige Quellen der Gegenkultur. Diese Programme enthalten oft Essays, Filmkritiken, politische Kommentare oder Festivalhinweise und stehen gestalterisch im Kontrast zur konventionellen Kinowerbung.

Einflüsse politischer Gegebenheiten

In der Schweiz war die Programmgestaltung lange stark vom Regionalismus und der sprachlichen Trennung geprägt. In Österreich spiegelten Programme gelegentlich politische Spannungen wider – etwa durch Boykottaufrufe, Zensurvermerke oder Hinweise auf geschnittene Fassungen. Auch kirchliche und schulische Organisationen beeinflussten Programme – insbesondere im Bereich des Jugendfilms.

Grenzüberschreitender Kinobesuch dokumentiert

In grenznahen Regionen – etwa Vorarlberg, Tirol oder dem Schweizer Jura – ist dokumentiert, dass Besucher regelmäßig Programme aus dem Nachbarland mitnehmen oder Kinowerbung über Grenzen hinweg verteilt wurde. Solche Programme dokumentieren kulturelle Austauschprozesse und eröffnen neue Perspektiven auf Filmrezeption und Verleihpraxis.

Quellen:

Filmarchiv Austria: Sammlung Lokalkinoprogramme

Schweizerisches Filmarchiv Lausanne

Stiftung für Kino- und Kulturgeschichte Zürich

Interviewreihe „Regionale Kinopraxis“, Universität Salzburg

Sammlung „Cine Regionale“, Privatsammlung AT-CH-DE