Wie Kinoprogramme filmhistorische Lücken füllen

Kinoprogramme sind mehr als nur Begleitmaterial zur Bewerbung aktueller Filme – sie sind eine unterschätzte, aber bedeutsame Quelle der Filmgeschichte. Insbesondere in Archiven, Sammlungen und der Forschung gewinnen diese kleinen Hefte, Faltblätter oder Anzeigenformate an Wert, wenn es darum geht, filmische Lücken zu schließen, Uraufführungen zu rekonstruieren oder vergessene Produktionen wiederzuentdecken. Ihr dokumentarisches Gehalt reicht weit über Spielzeiten hinaus: Sie belegen ästhetische Strategien, Rezeptionsgeschichte und lokale Filmkultur.

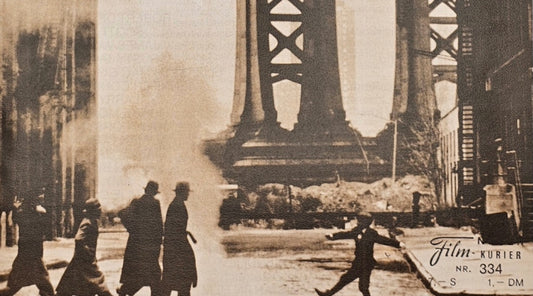

Filmische Lücken durch Programme schließen

Nicht alle Filme sind vollständig überliefert – viele gelten als verschollen, unvollständig oder nur in Bruchstücken erhalten. Kinoprogramme dokumentieren jedoch deren Existenz, Inhalt und öffentliche Aufführung. Selbst wenn Filmkopien verloren sind, bleibt das Programm als materielles Zeugnis erhalten. So lassen sich zumindest Titel, Personal, Inhalt und Präsentationsweise rekonstruieren – ein unverzichtbares Werkzeug für Filmhistoriker und Archive.

Unbekannte Produktionen wiederentdecken

Vor allem B-Filme, Kurzfilme oder lokale Koproduktionen fanden oft keinen Eingang in offizielle Filmografien. Kinoprogramme können diese Werke identifizieren und belegen – insbesondere, wenn sie mit Szenenbildner, Besetzungslisten oder Inhaltsbeschreibungen versehen sind. Zahlreiche Kleinstproduktionen, Reisedokumentationen oder Vorfilme sind heute nur über Programmhinweise nachvollziehbar.

Filmgeschichte lokal dokumentiert

In großen Filmarchiven dominieren internationale Produktionen und kanonisierte Werke. Kinoprogramme hingegen zeigen, was tatsächlich vor Ort lief – in Kleinstädten, auf Landkinotouren oder in Wanderkinos. Damit entsteht eine filmische Topografie, die regionale Unterschiede und kulturelle Prägungen sichtbar macht. Diese Daten sind besonders für kulturhistorische und medienethnografische Studien relevant.

Premieren und Uraufführungen rekonstruieren

Das genaue Datum und der Ort einer Uraufführung ist für viele Filme nicht immer eindeutig dokumentiert. Kinoprogramme ermöglichen eine präzise Rückverfolgung von Premieren, insbesondere in der Zeit vor systematischer Filmdokumentation. Auch bei kontroversen oder zensierten Filmen können Programme Hinweise auf inoffizielle Aufführungen oder Sonderveranstaltungen liefern.

Programmtexte als Quelle für Filmanalyse

Die redaktionellen Texte in Kinoprogrammen – meist Inhaltsangaben, Kurzrezensionen oder Werbetexte – bieten Einblick in die damalige Rezeption, Zielgruppenansprache und Marketingstrategie. Sie lassen sich filmwissenschaftlich analysieren, um herauszufinden, wie ein Werk kommuniziert, gerahmt und verkauft wurde. Besonders interessant ist der Vergleich dieser Texte mit späteren filmhistorischen Einschätzungen.

Lost Films & verschollene Inhalte

Für sogenannte „Lost Films“ – also Filme, deren Kopien als verschollen gelten – sind Kinoprogramme oft die einzigen verfügbaren Quellen. Programme liefern Informationen über Regie, Besetzung, Produktionsjahr, Länge und Genre. Auch abweichende Titel, Alternativschnitte oder Übersetzungen lassen sich über Programmdrucke identifizieren. In Einzelfällen enthalten sie sogar Szenenbeschreibungen oder Dialogfragmente.

Rollen von Redakteuren in Filmheften

Viele Kinoprogramme wurden redaktionell betreut – durch Verleiher, Kinobetreiber oder externe Agenturen. Die Redakteurinnen und Redakteure prägten durch ihre Auswahl, Texte und Formulierungen das Bild, das vom Film vermittelt wurde. In manchen Fällen lassen sich individuelle Handschriften erkennen, die Einblick in lokale Kinokulturen und deren ästhetische Vermittlung geben.

Zitate und Rezensionen im historischen Kontext

Kinoprogramme enthielten oft Zitate aus zeitgenössischen Zeitungen, Kritiken oder Festivalberichten. Diese ermöglichen Rückschlüsse auf die damalige Bewertung eines Films – auch jenseits heutiger Kanonisierungen. Solche Texte sind als Quellen besonders wertvoll, wenn Originalrezensionen nicht mehr auffindbar oder digitalisiert sind. Sie dokumentieren auch mediale Strategien der Rezeption.

Belege für nicht mehr existierende Kopien

Insbesondere bei Stummfilmen oder regional produzierten Werken sind keine Filmkopien mehr erhalten. Kinoprogramme, die auf konkrete Vorführungen hinweisen, dienen hier als Beleg für deren tatsächliche Existenz. In Verbindung mit Presseartikeln oder Zeitzeugenberichten lassen sich daraus Rekonstruktionsprojekte entwickeln. Auch Hinweise auf Laufzeit, technische Besonderheiten oder Zensurauflagen sind dokumentierbar.

Die stille Bedeutung kleiner Kinos

In Großkinos und Filmkunsthäusern war die Dokumentation oft systematischer – kleine Kinos hingegen arbeiteten mit selbstgedruckten Programmen, einfachen Aushängen oder lokalen Anzeigen. Diese Zeugnisse sind besonders gefährdet, da sie selten archiviert wurden. Ihre Erhaltung in privaten Sammlungen ist ein wichtiger Beitrag zur Filmgeschichtsschreibung – gerade weil sie das zeigen, was jenseits der Zentren stattfand.

Quellen:

Lost Films Initiative (Deutsche Kinemathek)

Filmblatt – Zeitschrift für Filmgeschichte

CineGraph Hamburg: Dossiers zur Kinogeschichte

Sammlung kommunaler Kinos in Deutschland

Bundesarchiv-Filmarchiv: Kinoprogramm-Mikrofilme

Archivmaterial Österreichische Filmmuseum Wien