Deutsche Kinoprogramme im Wandel der Jahrzehnte

Gedruckte Kinoprogramme sind ein oft unterschätztes Medium der Filmgeschichte. Sie dokumentieren nicht nur, welche Filme wann gezeigt wurden, sondern spiegeln auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und gestalterische Entwicklungen wider. Von den schlicht gestalteten Heftchen der 1920er bis zu den aufwändig produzierten Werbemagazinen der 1980er haben sich Inhalte, Formen und Funktionen stetig gewandelt – und damit ein eigenes Sammelgebiet eröffnet.

Kinoprogramme als Spiegel ihrer Zeit

Jede Dekade hinterließ ihre Handschrift in den Kinoprogrammen: Sprache, Layout, Typografie und Bildsprache veränderten sich mit der Ästhetik des jeweiligen Jahrzehnts. Inhalte reflektierten dabei nicht nur Filmangebote, sondern auch gesellschaftliche Normen, Rollenbilder, Werbung und kulturelle Trends. Ein Programm aus den 1950er-Jahren erzählt ebenso viel über das Nachkriegskino wie über die Sehnsüchte seiner Rezipienten.

Wichtige Jahrzehnte im Überblick

In den 1930er- und 40er-Jahren dominierten national geprägte Inhalte und staatliche Vorgaben. Die Programme der 50er standen im Zeichen des Wiederaufbaus: populäre Heimatfilme, Stars der Nachkriegszeit, opulente Bildwelten. Die 60er brachten Modernisierung, internationale Produktionen und Jugendkultur ins Layout. In den 70ern spiegelten Kinoprogramme die Öffnung zu politischen Themen, während in den 80ern der Einfluss von Blockbustern, Videotheken und Kinoketten deutlich wurde.

Format und Layout damals und heute

Frühe Kinoprogramme waren oft einseitige Handzettel, später kleine Booklets im DIN-A6-Format. Viele trugen die Handschrift des jeweiligen Kinos, individuell gestaltet, manchmal maschinenschriftlich ergänzt. Ab den 70ern setzten sich standardisierte Formate und farbige Umschläge durch, häufig mit Szenenfotos, Inhaltsangaben, Filmzitaten und Schauspielerlisten. Heute sind klassische Printprogramme weitgehend verschwunden oder wurden durch digitale Newsletter und Webseiten ersetzt.

Typische Inhalte und Gestaltungselemente

Neben Filmtiteln und Spielzeiten enthielten Programme kurze Inhaltsangaben, Besetzungslisten, Hinweise zur Altersfreigabe und mitunter Kritiken oder Empfehlungen. Werbung – lokal oder überregional – war fester Bestandteil. In den 50ern dominierten Illustrationen und Porträts, in den 70ern und 80ern zunehmend Fotos und grafische Elemente. Manche Programme enthielten redaktionelle Beiträge, Hintergrundtexte oder Hinweise auf kommende Premieren.

Filmankündigungen im Wandel

Der Stil der Ankündigungen hat sich stark verändert: Während in den 50ern Titel oft pathetisch oder blumig beschrieben wurden („Ein Liebesdrama von seltener Tiefe“), waren die Texte der 80er informativer und direkter. Plakative Gestaltungselemente, wie Überschriften im Stil der Filmlogos, setzten sich durch. Auch die Integration von Originalfilmzitaten wurde zunehmend populär.

Einfluss von Kinoketten auf das Design

Mit der Expansion großer Kinoketten ab den 1980er-Jahren veränderte sich das Erscheinungsbild vieler Programme grundlegend. Lokale Individualität wich oft einer vereinheitlichten CI (Corporate Identity). Druck und Layout wurden zunehmend zentralisiert, Inhalte wurden stärker standardisiert. Dies beeinflusste auch die Sammelkultur: Frühe Einzelprogramme gelten heute als authentischer und begehrter als spätere Massenformate.

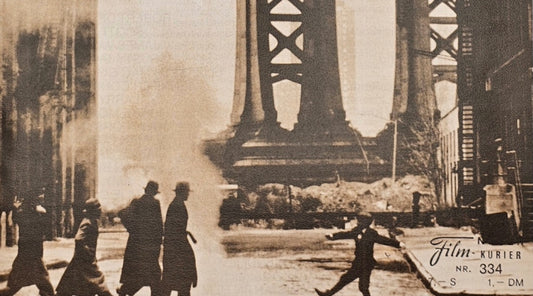

Sammlerwert alter Programme

Der Sammlerwert richtet sich nach Alter, Seltenheit, Zustand, Gestaltung und Bezug zum Film. Besonders gefragt sind Programme zu Kultfilmen, Uraufführungen, untergegangenen Kinos oder seltenen Titeln, vor allem in vollständigem und unbeschädigtem Zustand. Einzelne Ausgaben – z. B. zu Metropolis, Nosferatu oder frühen Fassbinder-Filmen – erzielen im Sammlermarkt dreistellige Beträge. Der Zustand (gefaltet, gelocht, beschriftet) spielt eine entscheidende Rolle.

Vergleich Ost- und Westdeutschland

Programme aus der DDR unterschieden sich deutlich: weniger werbelastig, häufig staatlich produziert und textlich stärker auf Inhalt und Erziehung ausgerichtet. Westdeutsche Programme waren werblicher, bildlastiger und stärker durch die Kinobranche selbst geprägt. Für Sammler sind DDR-Programme ein eigener Themenbereich, da sie häufig selten erhalten, thematisch fokussiert und gestalterisch einzigartig sind.

Kinoprogramme als Zeitdokument

Kinoprogramme sind wertvolle Quellen für Filmhistoriker, Stadtforscher und Sammler. Sie dokumentieren nicht nur das Repertoire einzelner Kinos, sondern auch deren Publikum, Sprachstil, Filmpräferenzen und lokale Kinokultur. Programme bieten zudem Informationen über Filmtitelübersetzungen, ursprüngliche Freigaben oder verloren geglaubte Spielzeiten. In Archiven gewinnen sie an Bedeutung für die Rekonstruktion lokaler Kinogeschichte.

Was sie heute noch über Filme verraten

Ein Kinoprogramm kann über die damalige Vermarktungsstrategie, die Zielgruppe und sogar über die damalige Erwartungshaltung des Publikums Auskunft geben. Oft enthalten sie Original-Slogans, seltene Bildmotive oder Hinweise auf nicht realisierte Fortsetzungen. Als Primärquelle liefern sie Erkenntnisse, die in Filmplakaten, Rezensionen oder Katalogen nicht enthalten sind.

Quellen:

Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin

Deutsches Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt

Sammlung CineGraph Hamburg

Armin Loacker: Das Kinoprogramm als Kulturdokument

Interviewarchiv „Kino in der DDR“, Bundeszentrale für politische Bildung